Viel zu viel Lob…

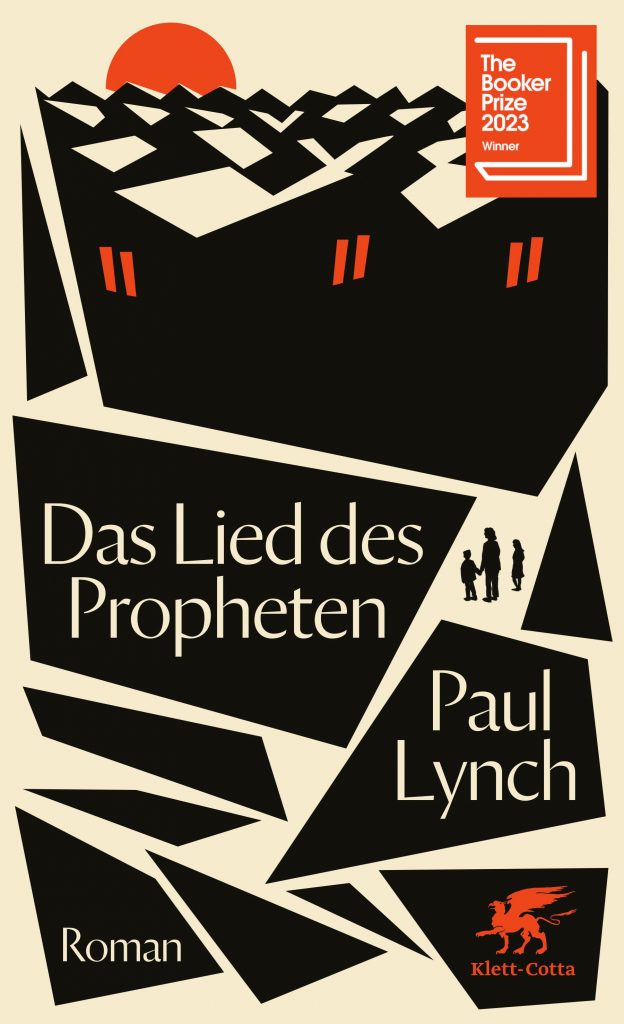

„Das Buch der Stunde“ … „zentrales Buch für unsere Zeit“ … „politischer Warnruf“ … „beklemmend, intensiv, atemberaubend“ – Kritik, Presse und Rezensionen sind überwiegend begeistert von Paul Lynchs neuem Roman „Das Lied des Propheten„, 2023 erschienen und 2024 durch Eike Schönfeld im Klett-Cotta Verlag übersetzt – eine Beurteilung, die viel zu einfach und zu oberflächlich gefällt wird und der ich mich nicht anschließen kann. Doch eins nach dem anderen.

Kurz gefasst der Inhalt

Der etwa 300 Seiten umfassende Roman spielt im Irland der Gegenwart, das in die Tyrannei abdriftet. Eines Abends stehen zwei Geheimdienstagenten, sogenannte Gardas, vor der Tür der vierfachen Mutter Eilish Stack und verlangen ihren Mann Larry, Lehrer und Gewerkschafter, zu sprechen, der jedoch nicht zu Hause ist. Wenige Tage nach diesem Ereignis verschwindet Larry spurlos und Eilishs Welt gerät aus den Fugen. Zunächst sucht sie noch nach ihrem Ehemann, doch mit jedem Tag wird ihr Leben schwerer und sie verliert zunächst einen Sohn an die Rebellen und schließlich einen weiteren Sohn durch die Folter der Geheimpolizei. Sie verliert ihre Arbeit, ihre Familie, ihr soziales Umfeld, ihr Zuhause, ihren Vater an Demenz und bevor sie alle Hoffnung verliert endet das Buch damit, dass sie mit ihren zwei verbliebenen Kindern in ein Schlauchboot steigt, um die Flucht aus Irland anzutreten.

Was fehlt

Soweit kurz zusammengefaßt der Inhalt des Buchs. Und genauso lückenhaft wie diese Zusammenfassung ist auch der Roman selber. Viele Dinge erschließen sich dem Leser überhaupt nicht. So wird zum Beispiel der zweitälteste Sohn von einem Granatsplitter getroffen, soll operiert werden und wird später als tödliches Opfer der Folter der Geheimpolizei von der Mutter identifiziert – das ist nicht stimmig, da fehlt etwas, denn jede Tyrannei folgt einer Logik, die willkürlich erscheint, jedoch einer Kausalkette zugrunde liegt, die uns Paul Lynch hier einfach verschweigt. Ein anderes Beispiel wäre die Hochzeitsszene: Eilish ist zu Beginn des Romans zur Hochzeit ihrer Cousine eingeladen und dort stehen alle Festgäste, außer Eilish Stack, auf und singen stolz die Nationalhymne anstelle emotionale Hochzeitsreden zu halten. Aber wie es es dazu kommt? Auch das verschweigt Paul Lynch. Und genau das könnte einen Roman zu einem „Buch der Stunde“ machen, wenn er nämlich ein mögliches Szenario darstellte, wie plötzlich Tausende oder Millionen Menschen zu Opportunisten werden können, wie Regime entstehen können. Aber genau zu diesem Punkt schweigt der Autor und macht es sich damit viel zu einfach.

Schlecht ist der Roman gewiss nicht, doch das übertriebene Lob und die zahlreichen Superlative hat er gewiss ebenso wenig verdient. Bemerkenswert ist immerhin die Sprache und formale Gestaltung von Paul Lynch. Der Roman ist komplett im Präsenz geschrieben, es gibt keine Umbrüche und die direkte Rede ist direkt und ohne Anführungszeichen oder ähnlichem in den Fließtext eingebettet. Das macht die Sprache und die Erzählung schnell und der Leser wird geradezu eingesogen in die Geschichte, die auch durchaus spannend zu lesen ist.

Mein Fazit

Wer „Das Lied des Propheten“ liest erhält gute, spannende Unterhaltung, aber keine tiefgründigen oder neuen Erkenntnisse. Wer den Roman nicht liest, braucht keine Angst zu haben, irgendetwas verpasst zu haben.