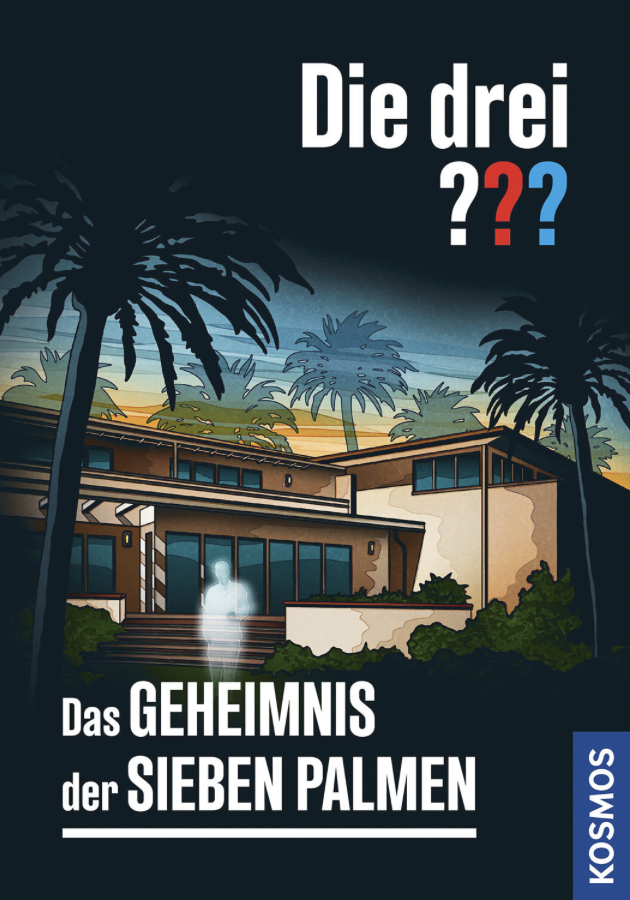

Zum Thomas Mann Jubiläumsjahr – am 6. Juni 2025 jährt sich sein Geburtstag zum 150. Mal – erschien im Kosmos-Verlag im Februar 2025 von Marco Sonnleitner „Die drei ???. Das Geheimnis der sieben Palmen„.

Kurz zum Inhalt

Die drei jungen Detektive – wer sie in seiner Jugend gelesen hat, der sei vorgewarnt, denn sie sind zwar noch jugendlich, haben aber mittlerweile eine „echte“ Detektei und alle drei fahren nun Auto – stehen vor einem Rätsel, denn an unterschiedlichen Orten wurde nahezu zeitgleich eingebrochen, alte Briefe wurden gestohlen, Bibliotheken wurden verwüstet, doch die Werke von Thomas Mann wurden verschont und säuberlich aufgereiht. Die Opfer sind allesamt Nachfahren von Walter Lehmann, einem ehemaligen Sekretär Thomas Mann in den vierziger Jahren. Die Spur führt zur Villa Seven Palms, in der Thomas Mann tatsächlich in den vierziger Jahren lebte, und hier werden die drei Detektive Justus, Peter und Bob das Geheimnis lösen können.

Der Jugendroman verwebt hier tatsächliche Ereignisse und literaturhistorische Hintergründe mit erzählerischen Möglichkeiten und ist – besonders für junge Leser – durchaus packend und spannend geschrieben.

Fazit

Selbst Volker Weidermann ist begeistert und hat einen lobenden Artikel in der Zeit, No. 15 am 10. April 2025, verfasst – das mag was heißen. Auch wenn ich eine allzu große Begeisterung nicht teilen kann, so ist es dennoch ein unterhaltsames Abenteuer, das jugendliche Drei ??? Leser ohnehin verschlingen werden und damit vielleicht auch Neugier wecken kann. Mag sein, dass diese Detektivgeschichte auch Brücken zur deutschen Literatur und der Thomas-Mann-Welt bauen hilft, aber in erster Linie ist es eine originelle und ebenso eine schöne Idee für Lesenostalgiker und Thomas-Mann-Fans.

Marco Sonnleitner, „Die drei ???. Das Geheimnis der sieben Palmen

Stuttgart 2025, Kosmos Verlag

159 Seiten, 12,00 EUR