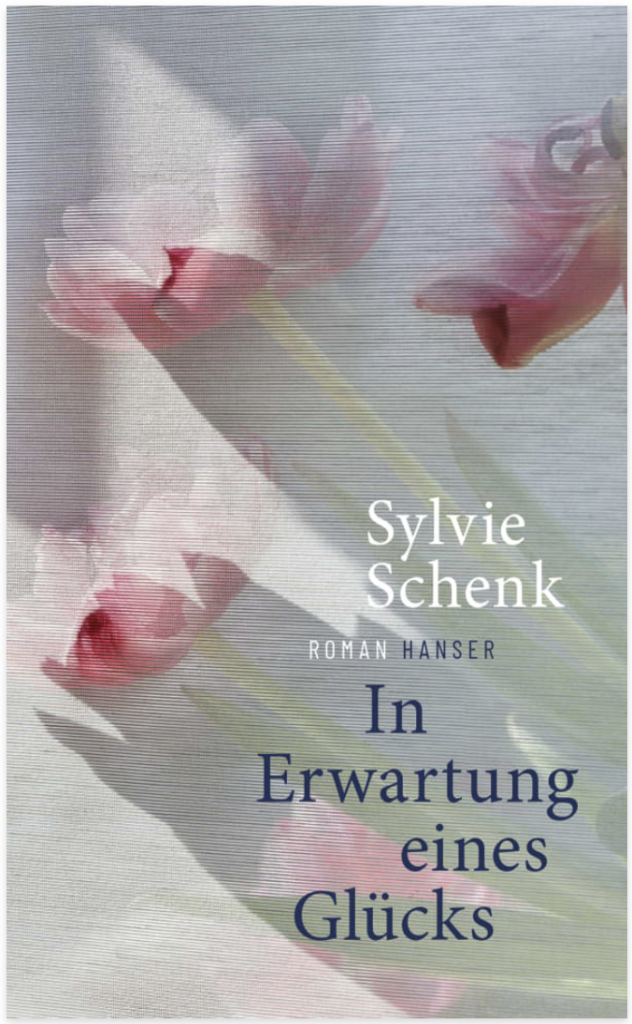

Sylvie Schenk, Jahrgang 1944, schreibt Lyrik auf Französisch und Romane auf Deutsch und war für mich – dank der SWR2 Bestenliste (Platz 1 im September 2025) – eine absolute Neuentdeckung, die meine Lektüre und Bibliothek in jedem Fall bereichert hat. Erschienen ist der etwa 170 Seiten lange Roman im Juni 2025 im Hanser Verlag.

Kurz zum Inhalt

Mit Verdacht auf einen Schlaganfall kommt die verwitwete Schriftstellering Irène ins Krankenhaus, muss dort für einige Tage zu Beobachtung bleiben und nutzt die Zeit, die anderen Patienten und Pflegekräfte zu beobachten und mit ihnen in Kontakt zu treten. Hierbei verschwimmen Realität, Wunschdenken, Traum und ihre Notizen für ein nächste Buchprojekt. In ihren Gedanken und Beobachtungen ist auch immer Houellebecq und sein Roman „Vernichten“, denn Irène ist eine begeisterte Houellebecq-Leserin. Sie denkt über ihr Leben, Verluste, Liebe und Hoffnung nach und notiert alles akribisch.

Mein persönliches Resümee

Ein Buch, dass einen von der ersten Seite an in seinen Bann ziehen kann. Nicht wegen seines Inhalts, sondern seiner Sprache wegen. Es ist eine dringliche Sprache, die weiß, dass ihr die Zeit davonfliegt. Es geht um Themen wie Altern, Verfall, Auflösung und Verluste und die müssen schnell und deutlich erzählt werden, aber stets mit einer Lust an Poesie und schönen Bildern, zum Beispiel:

„[…] sie [hätte] gerne einen Gute-Nacht-Kuss bekommen, für sie das Lippensiegel von zwei zueinander gehörenden Menschen oder, ja, man durfte es kühn sagen: die Wegzehrung für die Nacht.“ (S.35)

„Wenn sie niemanden mehr liebte, trug das Glück den Namen eines Gipfels, den man im Schweiße seines Angesichts erobert hatte. Das Unglück brauchte man sich nicht zu erschwitzen, es kam von selbst.“ (S. 21)

Neben der Sprache, macht es Spaß im Roman zu entdecken, wie sich die Erzählung über die Schriftstellerin Irène mit der Erzählung von der Schriftstellerin Irène vermengt. Unbedingt empfehlenswert: wer Sylvie Schenk noch nicht kennt, wird bereichert, wer sie kennt… ebenso.